撰稿|多客

来源|贝多财经

自“体检十年正常却突然被确诊肾癌”事件发酵以来,北京张女士与爱康国宾健康体检管理集团有限公司(下称“爱康国宾”)之间的“真假体检”矛盾便愈演愈烈,至今已由张女士的单方面起诉演变为互相起诉。

在7月30日召开的媒体说明会上,爱康国宾梳理了事件发展进程,强调“检查无瑕疵”,不存在漏诊、误诊以及所谓的“假体检”,并宣布其已就对方虚构事实、散布谣言的侵权行为向法院提起正式诉讼,目前法院已立案受理。

需要注意的是,爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚在会上的部分言论将该公司再度推上了舆论的风口浪尖,其中“别指望几百块体检什么病都能查出来”的表述更是被指缺乏责任与担当,引发了公众对民营体检机构的信任危机。

对于一家体检机构而言,将受检者的生命健康放在首位无疑是对公民基本医疗卫生与健康问题的最大尊重。而一旦落入失信于民的深渊,想要重塑品牌形象,重构用户信任,需要经历漫长且艰难的过程。

“早发现、早诊断、早治疗”的防病理念,是医疗卫生事业高质量发展与“健康中国”建设的第一道防线。爱康国宾的当务之急,是明晰民营体检机构的责任边界,从根本上筑牢过程、决策与治理清晰的责任体系。

一、矛盾不断激化,与消费者“对簿公堂”

“2013年到2023年,我在‘爱康国宾’体检了10年,从来没有被检查出患癌风险,结果我2024年被确诊癌症晚期。‘爱康国宾’要是能早点预警,我的病怎么可能拖了那么久才被发现?”

据投诉者北京浩东律师事务所律师张晓玲介绍,自己10年来一直在爱康国宾进行体检,结果显示“癌胚抗原定量”在正常范围内,自己从来没有被告知有“患癌风险”,肾脏、脊柱也没有发出“患癌预警”。

直到2024年,张女士通过其他医院机构检查确认,其右肾存在3.5cm×2.8cm分叶状低回声肿块,血流信号丰富;后进行了右肾摘除手术,病理显示为“透明细胞型肾细胞癌”,时至今日已被确诊为“肾癌骨转移”,且骨转移达到了晚期程度。

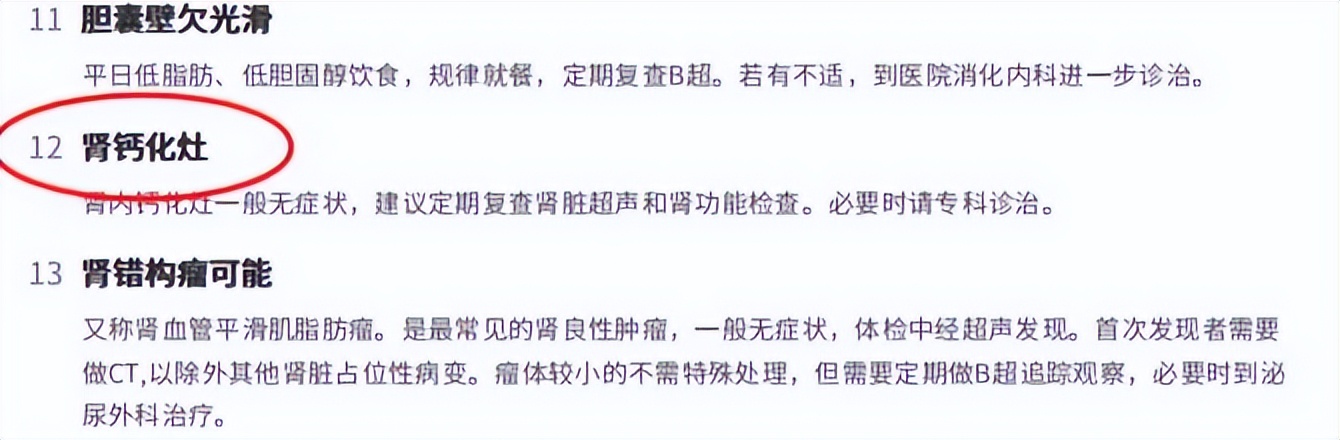

张女士补充称,自己2023年的体检报告中提示右肾“钙化灶”,但是爱康国宾体检医生口头告知她“无需处理”。在她看来,正是这句话导致了自己对病情的疏忽,因此怀疑爱康国宾有误检、漏检之嫌,并向爱康国宾发出了律师函。

一石激起千层浪,在排山倒海般的舆论压力之下,爱康国宾两度发布声明,强调“检查无瑕疵、无漏诊、无责任”,并表示愿意公开影像资料,接受第三方权威机构的鉴定,并为此承担一切责任和法律后果。

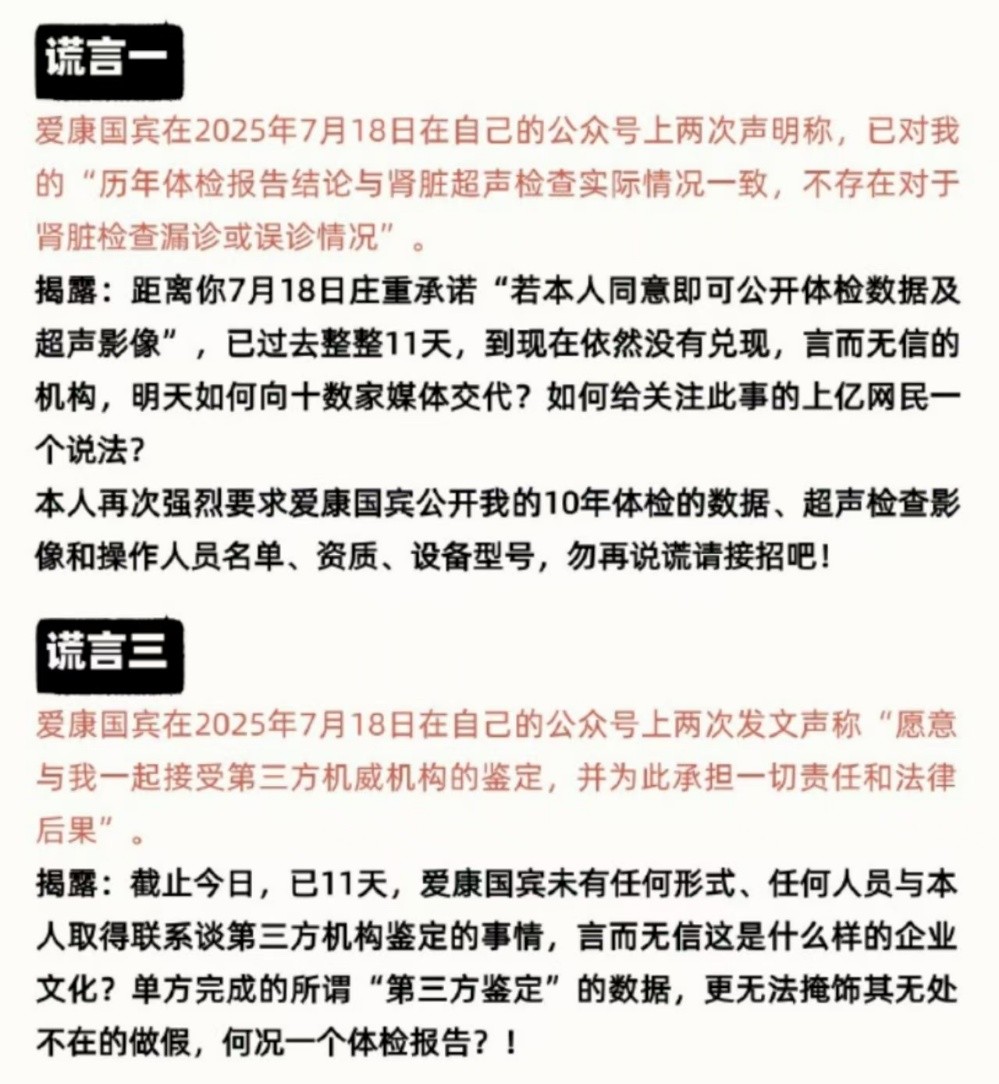

张女士却在其个人微博中指出,距离爱康国宾做出上述承诺已过去11天,但后者并未公开其10年体检数据、超声检查影像和操作人员名单、资质、设备型号,也未有任何形式、任何人员与她取得联系,商谈第三方机构鉴定的相关事宜。

置身于舆论风暴中心的爱康国宾则选择在7月30日召开媒体说明会,拿起法律武器进行“反击”,该公司在现场回溯了事件发展进程,指控张女士虚构事实、散布谣言的行为构成侵权,目前已向法院提起正式诉讼。

对于张女士指控的“假体检”,爱康集团副总裁汪朝晖予以明确驳斥,他将张女士过去体检时所做的癌胚抗原检测的质量控制图进行了脱敏展示,并强调“所有质控数据均可在爱康存储系统中完全追溯,随时可提交政府主管部门核查”。

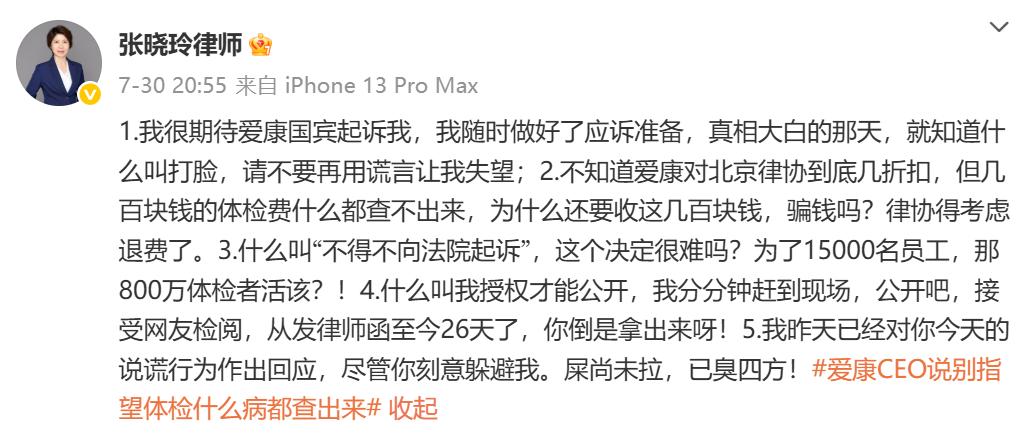

张女士也很快就发布会内容做出了回应,表示“很期待爱康国宾的起诉,做好了随时的应诉准备”,并将征集20名关于体检行业漏诊、误诊行为的维权律师团队,以及1万名爱康国宾体检受害人的典型案例,正式发起公益诉讼。

时至今日,这场民营体检机构与消费者之间的矛盾仍是进行时,笔者也将持续关注最新进展。

二、信任重建何解,服务意识亟待提升

事实上,在爱康国宾于7月中旬两度发布声明称“核查无责,愿接受第三方权威鉴定”时,网络中不乏称赞其处理态度积极的声音,但随着该公司公关态度趋于强硬,负面舆情也如同海啸一般席卷而来。

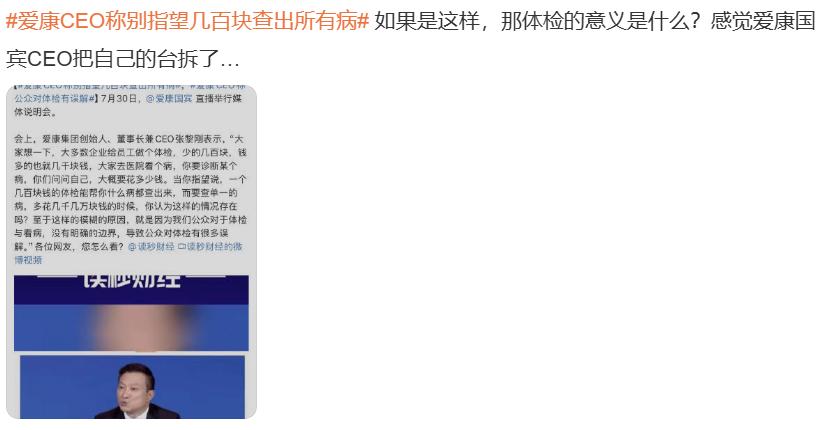

最直接的导火索,便是爱康国宾创始人、董事长兼CEO张黎刚在会上探讨体检边界时,直言“当你指望一个几百块钱的体检能帮你什么病都查出来,而(在医院)查单一的病,需要花几千、几万块钱的时候,你认为这样的情况存在吗?”。

此番“别指望几百块体检什么病都查出来”的话语一出,直接引发了公众的反感,甚至有网友犀利指出“如果是这样,那体检的意义是什么?感觉爱康国宾CEO把自己的台拆了”,网络上有关爱康国宾信誉与责任的质疑声如滚雪球般越滚越大。

重重压力下,爱康国宾再发声明,强调张黎刚的发言是对于体检与看病的界限进行探讨,旨在进行保护消费者、进行科普宣导的专业说明,并将枪口对准了部分媒体,指责后者断章取义,向公众传递了对体检价值的否定,并将保留追诉权利。

不难想象,爱康国宾上述举措的出发点是维护品牌形象与声誉,但无论是起诉已在机构体检10年的消费者,还是公开驳斥媒体扭曲发言本意、违背客观全面原则,爱康国宾屡次站在舆论对立面的行为,注定会将其导向事与愿违的结果。

实际上,早有医疗行业人士坦言张黎刚的发言本身并没有太大问题,但公众对体检行业存在误会的根源,和体检行业普遍存在的过度宣传脱不开干系。如近年来高端体检套餐中普遍配备的“肿瘤标志物”筛查,实际在行业中争议已久。

换句话说,体检行业的服务局限性与夸大宣传特性共同形成信息剪刀差,模糊了体检与诊疗的责任边界。由此形成的认知偏差,才是致使公众对体检机构漏检、误检问题的焦虑在短期内被成倍放大,体检行业出现信任危机的深层次原因。

从行业发展的角度出发,“服务好、环境佳”是民营体检机构在主流体检市场中突出重围的重要因素。但曾有业内人士在接受媒体采访时坦言,在业绩压力面前,民营体检机构为挖掘客户,不得不组建庞大的销售团队,医疗服务被迫后置。

《2018健康管理蓝皮书》也曾指出,国内体检行业“只检不管”占据主流,健康管理服务提供单一,95%以上健康管理服务仍以体检为主,缺少检后服务。此次事件暴露的,恰恰是报告解读、风险告知等检后服务环节存在的规范化漏洞。

回到机构自身,爱康国宾的声明并不缺乏以学术理论为支撑的专业素养,但公众真正期待的,并非有关肿瘤筛查诊断、体检诊疗界定的量化分析,而是一家服务型企业公开、透明化的管理流程,以及对整改潜在经营漏洞的高度责任感。

当直接关系到大众生命健康的体检报告被打上“问号”,伤害的不仅是企业,更是整个行业的信任根基。这场争议的最终结果尚无定论,但毋庸置疑的是,对以爱康国宾为代表的民营体检机构而言,重建信任桥梁的道路必将充满荆棘。