撰稿|何威

来源|贝多财经&贝多商业

近年来,随着强监管的持续强化,保险行业正在经历前所未有的外部考验。

对于行业头部公司而言,业务规模和市场份额的提升,意味着更多的经营细节将被放置在聚光灯下。从执行到体验,从内部管理到客户反馈,任何环节的偏差都可能被迅速放大,并转化为监管通报或社会关注。

在这种背景下,中国平安财产保险股份有限公司(下称“平安产险”)作为国内财产保险市场的重要参与者,其一系列来自不同地区的处罚与投诉数据,为理解其在业务发展与合规内控之间的平衡难题,提供了一个值得思考的切面。

在监管强度持续上升、客户期望逐步提升的双重压力下,保险机构面临的已不仅是合规要求的达标,更是如何将合规理念转化为稳健发展的驱动要素,这对企业的合规文化建设与内控体系强化提出了更高要求。

一、多层级责任人被罚

如果仅从单笔罚单金额或个案责任人看,平安产险近期受到的行政处罚可能并不显眼。

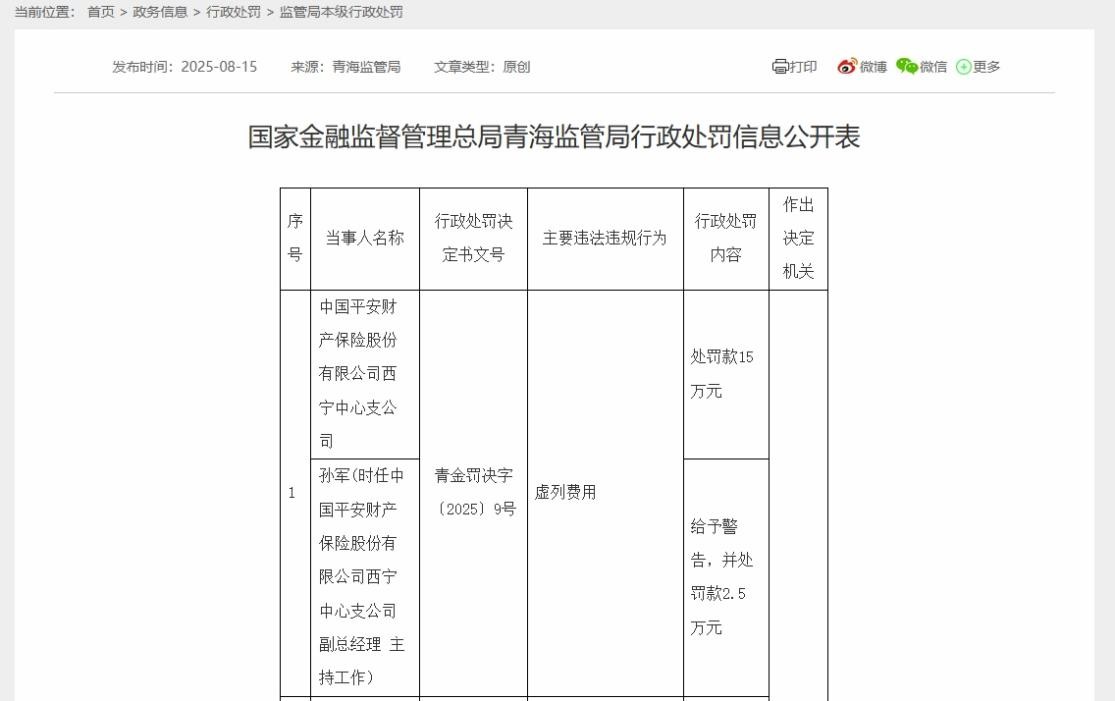

但当时间轴被拉长,地域被展开,问题逐步显露出轮廓。2025年8月15日的“青金罚决字〔2025〕9号”行政处罚决定书显示,平安产险西宁中心支公司因“虚列费用”,被青海金融监管局处罚款15万元。

图源:国家金融监督管理总局官网截图

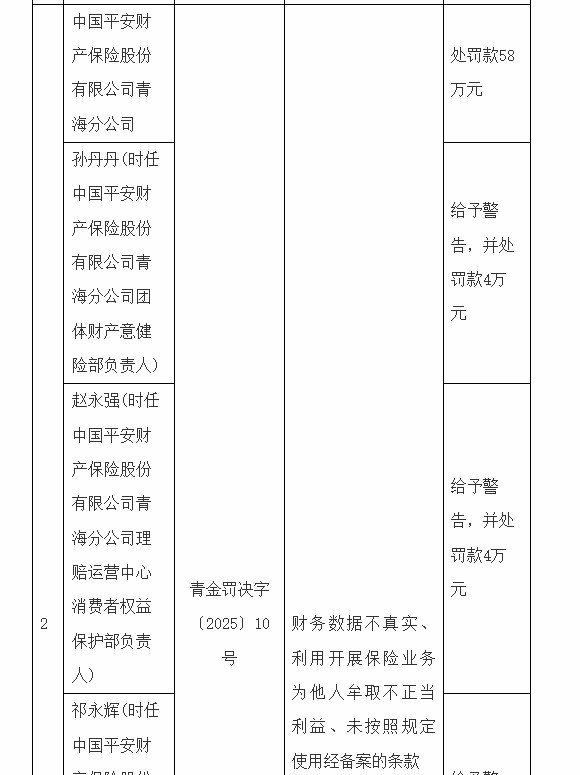

同日,“青金罚决字〔2025〕10号”行政处罚决定书显示,平安产险青海分公司因“财务数据不真实、利用开展保险业务为他人牟取不正当利益、未按照规定使用经备案的条款”,青海金融监管局对其作出处罚款58万元的行政处罚决定。

图源:国家金融监督管理总局官网截图

据不完全统计,2024年12月至2025年8月期间,平安产险被监管机构开出多张罚单。处罚对象既包括公司总部,也涵盖多个省级分公司、中心支公司和地市网点,受处罚责任人跨越了高管、中层、基层等多个职能层级。

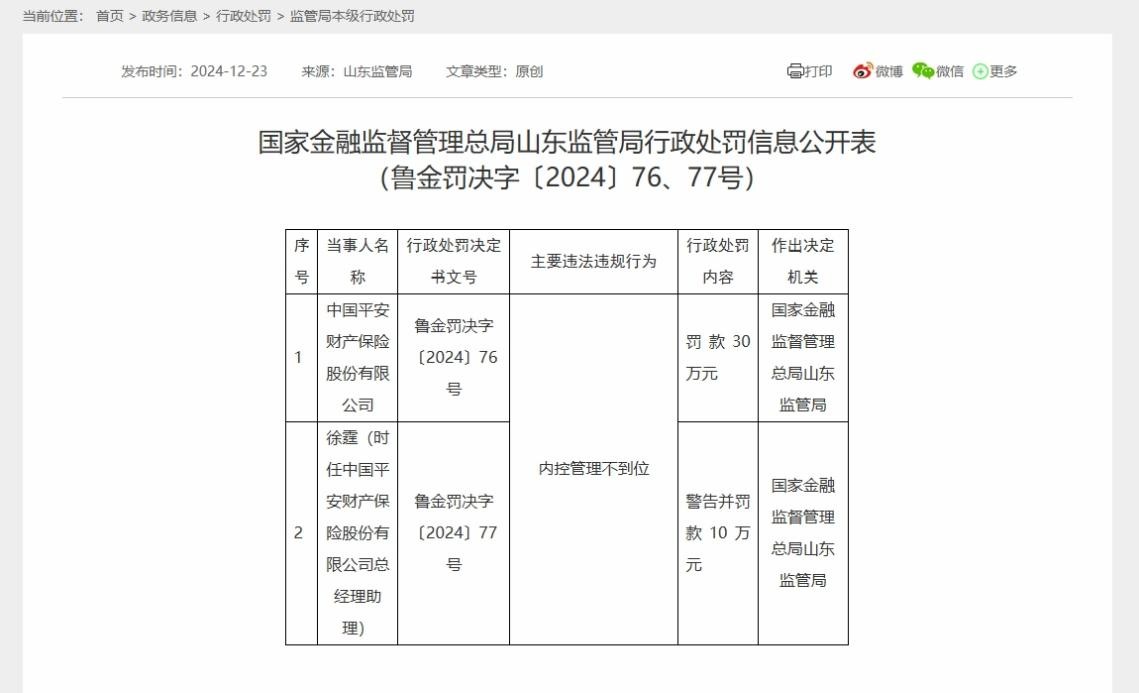

其中,2024年12月23日的“鲁金罚决字〔2024〕76号”行政处罚决定书显示,平安产险因“内控管理不到位”,国家金融监督管理总局山东监管局对其作出罚款30万元的行政处罚决定。

与此同时,“鲁金罚决字〔2024〕77号”行政处罚决定书显示,徐某(时任中国平安财产保险股份有限公司总经理助理)因“内控管理不到位”,国家金融监督管理总局山东监管局对其作出警告并罚款10万元的行政处罚决定。

图源:国家金融监督管理总局官网截图

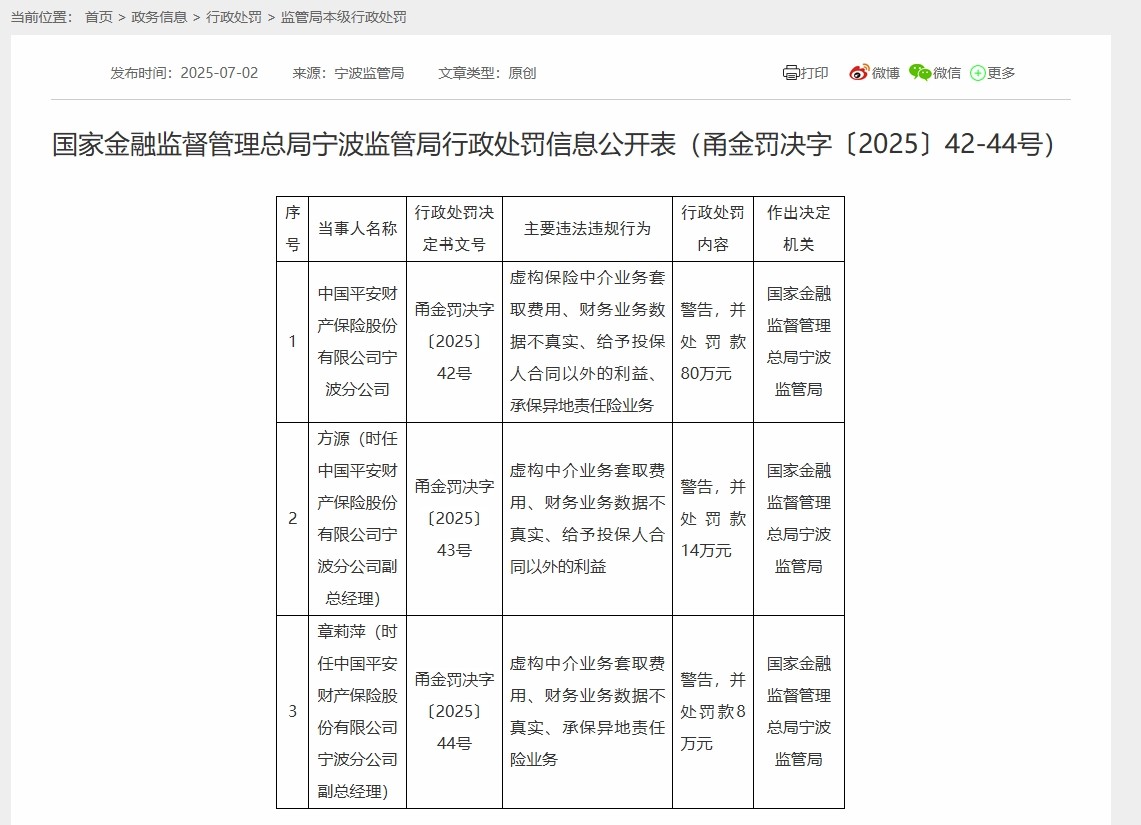

类似的高管问责,还体现在多个省分公司的监管处罚中。2025年7月2日,据“甬金罚决字〔2025〕42号”的行政处罚文书显示,平安产险宁波分公司因“虚构保险中介业务套取费用、财务业务数据不真实、给予投保人合同以外的利益、承保异地责任险业务”等问题,国家金融监督管理总局宁波监管局对其作出警告,并处罚款80万元的行政处罚决定。

图源:国家金融监督管理总局官网截图

值得注意的是,与此同时,据“甬金罚决字〔2025〕43号”和“甬金罚决字〔2025〕44号”行政处罚决定书显示,两名时任平安产险宁波分公司副总经理也分别因“虚构中介业务套取费用、财务业务数据不真实、给予投保人合同以外的利益”“虚构中介业务套取费用、财务业务数据不真实、承保异地责任险业务”,国家金融监督管理总局宁波监管局对其作出警告,并处罚款14万元与8万元。

如此来看,平安产险总部因“内控管理不到位”被罚,时任总经理助理这一职能级别工作人员一同受罚。而多地分支机构多位一线管理人员及更高职能层级人员等,多因违规被给予警告及经济处罚。

不难发现,处罚事由大多与“虚列费用”“未按规定使用条款和费率”“数据记录不真实”等问题有关。

二、三类问题成“关键词”

梳理平安产险在的行政处罚通报,可以观察到一个特征,被监管点名的问题类型存在一定重合,具体表现为三类违规情形,被监管逐一指出。

这三类问题分别概括起来就是,保险条款和费率使用不规范、费用列支不真实(或虚列)、财务及业务数据不真实。这些问题本身并不新鲜,也并非平安产险一家独有,但它们在几个月的时间里多地、跨级出现,或说明问题值得引起平安产险重视。

条款与费率问题,可谓2025年以来平安产险各地分公司被罚的高频关键词之一。多地分支机构因条款与费率执行不到位而受到不同程度的处罚。监管表述中常用的措辞包括“未按照规定使用经备案的条款”“未按规定使用条款和费率”等,说明问题的判断标准已成熟、清晰。

费用列支问题,或是资源配置背后的风控重点强化项所在。“虚列费用”作为罚单中的又一关键词。其中,有些处罚已延伸至分公司副总经理等层面。监管披露的用词如“虚构中介业务套取费用”“虚列费用”,体现了监管对这类问题的穿透力和“零容忍”。

从平安产险公司运营角度看,费用的使用与列支往往位于考核目标、市场推进与管理约束的交汇点上,既关乎业务扩张,也反映管理内控设计和合规文化建设。尤其在中介渠道业务占比较高的机构中,费用结算流程是否规范,或将持续影响其合规成本与实际风险,或许进一步提升合规文化建设和内控体系强化的效率。

相比前两类问题,“财务业务数据不真实”更具横向穿透力。2025年以来,多地监管部门在对平安产险的处罚中指出“数据记录不真实”“财务业务数据不真实”等类似问题。数据问题容易出现在高流量、高频次、高压考核的场景中,譬如车险等领域。如果业务指标的核算方法、考核方式与实际数据报送之间存在操作空间,数据真实性或容易出现偏差。

对一家拥有数千家基层机构的产险公司而言,平安产险三类问题反复出现的背后,或许不是条款、费用或数据本身出了问题,而是风险识别与管理传导链中,或存在某些关键节点落实不到位或存在执行落地过程中的理解偏差。

三、2024年客户投诉397228件

一家保险机构的“合规风险”往往通过行政处罚决定书等方式显现,而从客户视角出发,风险则通常以“投诉”作为第一信号,成为较早的异常反馈。

根据平安产险2024年度信息披露报告,2024年全年,平安产险共收到客户投诉397228件,其中由监管部门转办的投诉为10097件。报告指出,平安产险的亿元保费投诉量为123.43件/亿元。

图源:中国平安财产保险股份有限公司2024年度信息披露报告

从投诉类别拆解看,有69.8%的投诉涉及理赔纠纷,24.6%为销售纠纷,另有5.6%为其他类型投诉。如果从险种类型分析,则机动车辆保险投诉占比高达82.3%,财产险、意健险和信用保证保险则合计占比不到15%。

从客户服务层面看,平安产险的投诉构成呈现出一定的集中趋势。根据年报信披报告数据,大部分客户反馈集中于理赔及销售环节,体现出用户关注点主要聚焦在理赔流程体验、服务响应速度、合同条款理解等核心环节。这类反馈在整个客户接触周期中占据较高比重,也说明平安产险相关业务板块在流程优化和沟通机制方面仍存在提升空间。

从产品类型来看,车险业务的投诉数量占据明显主导位置。考虑到车险作为产险公司业务规模最大的板块之一,其服务频次、理赔发生率和客户接触密度也相应较高,因此形成更高比例的客户反馈属于行业普遍现象。

整体来看,客户的反馈既是一种服务体验的直接体现,也为平安产险评估不同业务、不同环节的运行状态提供了重要参考。保险行业的运营基石,始终建立在对不确定性的确定性合规与内控之上。无论是产品设计、流程执行,还是服务响应,本质上都考验机构在稳定性与透明性之间的把握程度。当企业规模扩张、业务发展加快,外部环境持续调整之时,是否能够保持内控与合规的协调与一致,成为决定长期合规表现的关键变量。

监管的作用,不止于发现问题,更在于促使机制进化。而企业面对外部提示的态度、速度和深度,往往决定了其在行业周期中的发展轨迹。对任何一家市场份额领先、机构网络广泛的保险公司而言,建立一套可自我反馈、自我检视、自我修正的合规与内控体系,或许将成为未来竞争中更核心的能力,也是竞争的基石。